Méta-morphose, figure archi-cinématographique de la modification.

carnet de recherche

Article à paraître dans la revue Images Secondes n°2, “Puissances architectoniques du cinéma”

Sous la direction d’Éline Grignard et Lydie Delahaye.

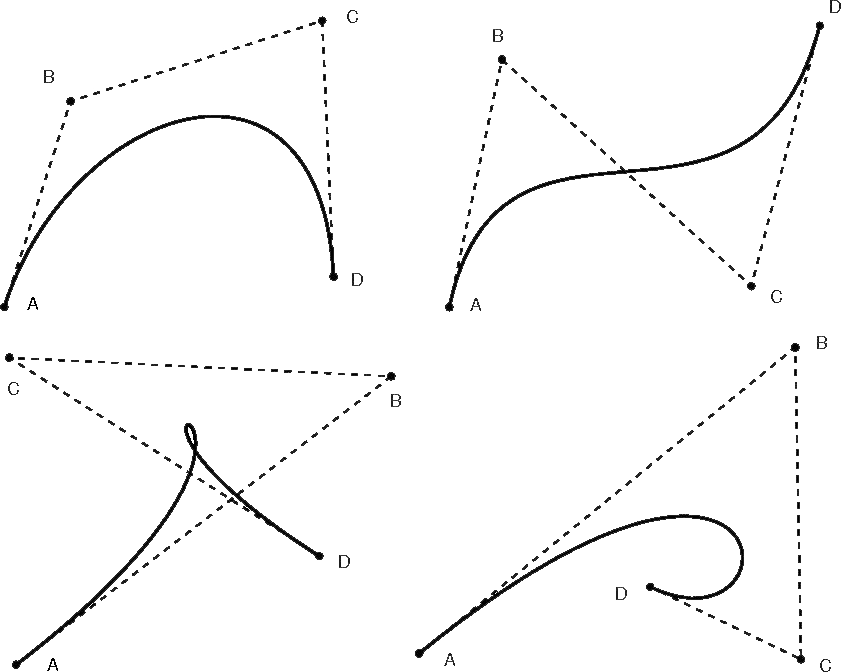

Le morphing, ou morphose, se présente a priori comme un simple procédé

technique, un effet spécial couramment utilisé dans les fictions cinématographiques.

Une

brève étude généalogique de cette figure — depuis les métamorphoses de l’âge

baroque jusqu’à leurs équivalents numériques — permet pourtant d’interroger le

sens et les finalités de la trans-formation, telle qu’elle s’opère déjà dans

d’autres arts, avant et hors le cinéma, dans l’architecture en particulier. Car

le temps et l’espace sont, dans une métamorphose, des données indéfiniment

réversibles : le temps est un vecteur permettant la mutation, et la transition

d'un espace vers un autre, tout comme la différence spatiale entre deux entités

permet d’en faire surgir du temps. Parce qu’elle est à la fois spatiale et

temporelle, la morphose est donc une opération archi-cinématographique. Elle

inquiète (positivement) les rapports entre architecture et cinéma et plus

encore.

![]()